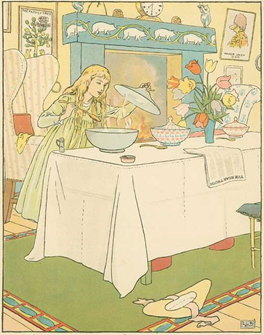

출처: New York Public Library, CC0 1.01. 동화 ‘골디락스와 세 마리 곰’에서 빌려온 비유‘골디락스 경제(Goldilocks Economy)’라는 표현은 영국 전래동화 「골디락스와 세 마리 곰(and the Three Bears)」의 설정을 경제상황에 빗대어 설명한 것이다. 동화는 본래 경제와 아무런 관련이 없으며, 이 표현은 1990년대 초 미국의 경제학자 데이비드 슐먼(David Shulman)이 처음 사용한 것으로 알려져 있다. 금발머리 소녀 골디락스는 숲 속을 걷다가 작고 아담한 집을 발견한다. 문이 열려 있고, 안에는 아무도 없다. 그녀는 집 안으로 들어가 세 개의 수프 그릇을 발견한다. 첫 번째 수프는 너무 뜨겁고, 두 번째는 너무 차갑다. 마지막 세 번째 수프는 ..